写字楼办公员工休息区的创新设计有哪些趋势

更新日期:

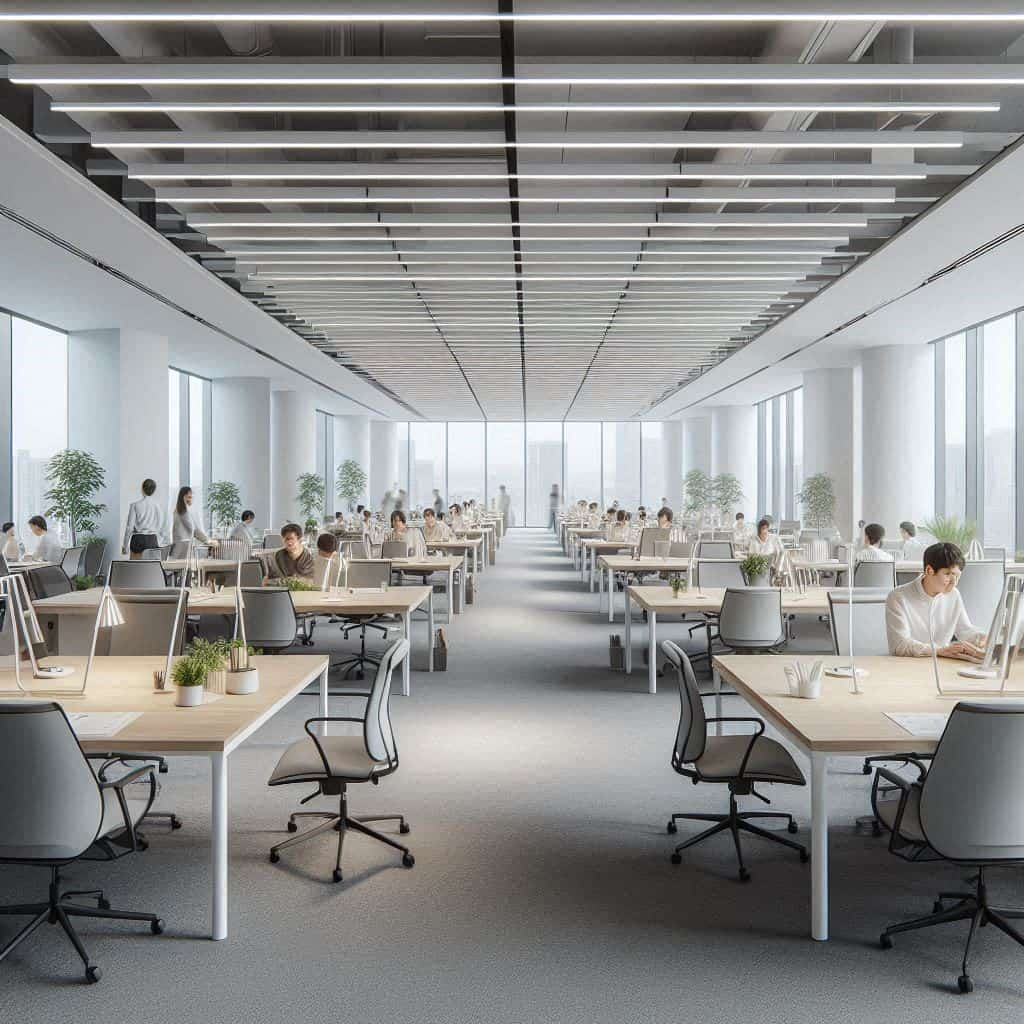

现代写字楼的设计理念正在从单一的功能性转向更关注员工体验与福祉,而休息区作为办公空间的重要组成部分,其创新趋势也日益受到重视。从灵活布局到科技融合,再到自然元素的引入,这些设计不仅提升了空间利用率,更潜移默化地改善了工作效率与团队协作氛围。以中国航天大厦为例,其休息区通过模块化家具与智能照明系统的结合,为员工提供了可自由切换的放松与社交场景,体现了当下办公楼设计的先锋思维。

模块化与多功能设计成为休息区的核心趋势之一。传统的固定沙发与茶几组合正被可移动、可拼接的家具取代,员工能根据需求快速调整空间功能。例如,折叠式桌椅可在小型会议与休闲用餐模式间切换,而嵌入式充电接口与可升降隔断则进一步强化了实用性。这种设计不仅适应了开放式办公的灵活性需求,也解决了面积有限的问题,尤其适合高密度办公环境。

自然与人文元素的融合是另一大方向。越来越多的休息区引入室内绿植墙、自然采光天窗或流水装置,通过仿生设计缓解员工的视觉疲劳与压力。部分项目甚至将地域文化符号融入装饰,如用本土艺术家的作品或环保材料打造墙面,既增强了归属感,也传递了企业的可持续发展理念。研究表明,这类设计能使员工的心理恢复效率提升近30%。

智能技术的应用正在重新定义休息体验。通过物联网设备,员工可用手机预约按摩椅或调节区域温湿度;而AR互动屏则能提供虚拟健身指导或冥想课程。更有企业尝试在休息区部署情绪识别系统,通过分析面部表情推荐合适的放松方式。这些技术并非简单堆砌,而是以提升便利性为出发点,避免过度依赖数字化造成新的负担。

社交属性的强化同样值得关注。设计师通过吧台、阶梯式座位或游戏区等半开放结构,鼓励不同部门员工的非正式交流。某科技公司将休息区与茶水间合并,并设置主题分享墙,员工可自发张贴创意想法,这种设计间接促成了多个跨部门合作项目。关键在于平衡私密性与互动性,避免过度嘈杂或完全封闭的空间规划。

未来的休息区或许会进一步打破室内外界限,比如通过可开合玻璃顶引入四季变化,或设置微型种植区让员工参与园艺活动。无论形式如何演变,核心逻辑始终清晰:以人为本地解决真实需求,让短暂停歇成为高效工作的催化剂。当员工在休憩中感受到尊重与关怀,这种正向反馈终将反哺企业的整体创造力。